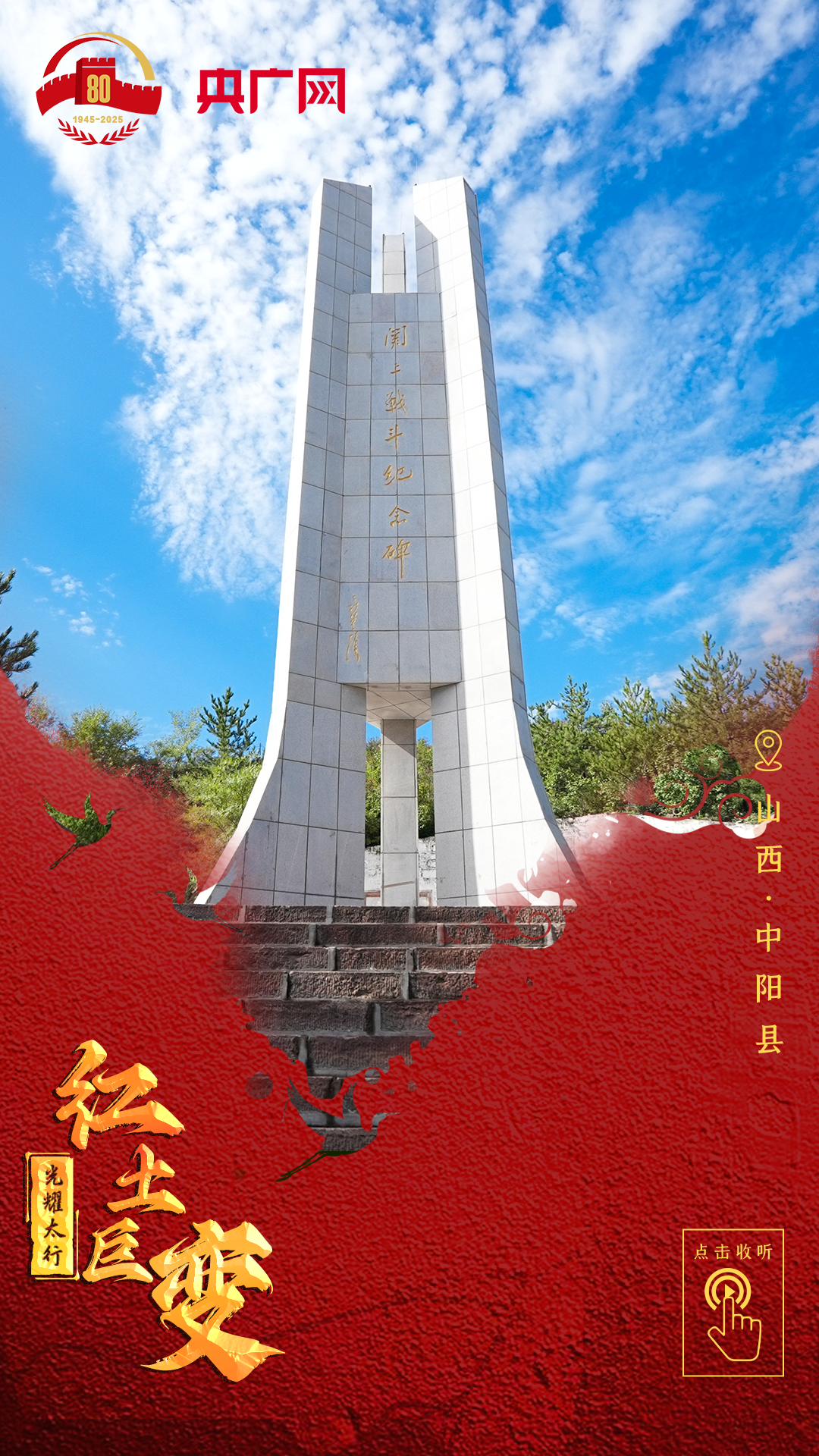

【编者按】革命老区是党和人民军队的根,是中国人民选择中国共产党的历史见证。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,为了展示老区新时代的新成就、新面貌、新变化,央广网记者走进山西革命老区看发展,推出《光耀太行·红土巨变》融媒体系列主题宣传。

央广网吕梁10月1日消息巍巍太行、绵绵吕梁。在晋西大地上横亘着一条纵贯南北的吕梁山脉,它西隔黄河与陕北相望,是由晋入陕的天然门户。抗日战争时期,以吕梁为中心的敌后抗日根据地,形成了阻敌西进的坚固屏障,成为保卫延安党中央和陕甘宁边区的前卫阵地。

吕梁这片曾经孕育出不朽革命精神的红色土地,新时代正焕发出新的生机与活力。

“两山环抱、一水中分”,山西省吕梁市中阳县,因居川之中、处河之阳而得名,这里是山西首个县级苏维埃政权的诞生地。

从剪纸非遗的焕新传承,到木耳产业的富民实践,从古村落文旅的生动探索,到养老服务的暖心创新,如今,中阳这片英雄的红色土地放射出耀眼的时代光芒。

文旅融合 非遗新生

打造100个乡村旅游重点村,是吕梁市推进乡村振兴的重要抓手。中阳县因地制宜,注重保留传统文化脉络与乡村特色,融合推动发展方式与生活方式变革,乡村面貌日新月异,气象万千。

在中阳县弓阳村,游乐场里欢笑声声,露营地帐篷错落,山顶咖啡屋客流不绝。今年暑期,该村与清华大学美术学院合办的“大美中阳·乡村文化嘉年华”带来了大流量,该村日均接待游客超4000人。

中阳县弓阳村(央广网记者 张晋鹏 摄)

乡村旅游不仅聚拢起人气,更实实在在富了口袋。弓阳村村委副主任郝继珍对记者说:“我们村800多人,过去主要靠种木耳、养牛维生,去年成功申报3A级旅游景区后,借着上顶山高山草甸的好风光,吃上了‘旅游饭’。不仅农产品能就地销售,更为村民增添了致富新渠道,村民人均收入能达到2万多元。”

目前,中阳依托49.44%的森林覆盖率优势,深入挖掘红色文化、非遗文化和生态资源,创建了国家3A级旅游景区闹泥山庄,打造了弓阳、车鸣峪、神圪垯、阳坡塔、上阳坡、闹泥6个乡村旅游重点村,构建起全域旅游发展格局。

在中阳,乡村旅游的花式玩法创新不断。

在林木覆盖率达75%的神圪垯村,马头墙与小青瓦勾勒出的江南风情,与黄土高原的粗犷雄浑相映成趣,每到节假日,这里就会出现不少前来旅拍的游客。

在车鸣峪兵工洞所在的车鸣峪村,主打“游有所学,还有所获”的红色旅游线路,以兵工洞旧址为主体,逐步恢复当时宿舍、邮局、粮站等生产生活旧貌,变红色文化资源为旅游文化产业。

……

今年,中阳县打造“乐爽中阳”2025乡村文化旅游季,通过“文旅+”模式,融合多元业态,在中阳县六个特色乡村同步推出十场主题活动,实现了文化流量向经济增量的高效转化。

中阳剪纸在新时代焕发新彩(央广网记者 张洁 摄)

借文旅发展的东风,国家级非遗项目——中阳剪纸也在新时代焕发新彩,成为当地文旅融合的亮丽名片。

“今年,我们在山西文博会上展示了布制剪纸服装,最长一件达5米,一展出就惊艳全场。这些服装突破了剪纸的材质,赋予了剪纸新的表现方式和展现空间。”山西省民间剪纸艺术家协会副会长武小汾告诉记者。此外,武小汾带领剪纸匠人们推出高考祝福、生日纪念、婚礼定制等高端剪纸艺术品,“就是想让剪纸元素走进千家万户,让老手艺活起来、火起来。”

“小木耳”撬动“大振兴”

产业振兴是乡村振兴的重中之重。近年来,中阳县将木耳产业作为强农富民促增收的主导产业,进行重点培育,成功跻身“全国黑木耳产业助力乡村振兴示范县”,被誉为“华北木耳第一县”,蹚出一条特色农业现代化的发展新路。

在山西心言生物科技有限公司,生产厂长任永军正带着工人检查耳棒生产情况:“我们2021年建厂,占地3000亩,拥有大棚1000个,是全国单体规模最大的木耳种植基地。”任永军介绍,该公司年产600万斤干木耳,分春、秋两季种植黑、白木耳,自制耳棒6000万棒,除自用4000万棒外,还可为周边农户提供2000万棒。

中阳拥有全国单体规模最大的木耳种植基地(央广网记者 张洁 摄)

“春秋两季采摘总共需雇人工2.15万人次,大棚由29个种植大户承租后,再分包给小农户,农户种的木耳能自己卖,我们管技术支持,政府还每棒补9毛钱,农户种植积极性非常高!”任永军说。

自2018年试种4万棒木耳,7年来,中阳木耳种植从无到有,助农增收能力从弱到强,产业链条从短到长,成为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴的支柱产业。

中阳县被誉为“华北木耳第一县”(央广网记者 张洁 摄)

2024年,中阳种植木耳6831万棒,年产值2亿元,“头茬木耳”“乡菇乡耳”“豹林山耳”等品牌获得绿色、有机认证,带动4030名脱贫户人均增收5000元以上。同时,为了鼓励农户扩大种植规模,中阳推出“木耳贷”“木耳险”等普惠金融政策。

不仅是木耳产业,近年来,在乡村振兴的征程中,中阳坚持“特”“优”发展战略,加快构建多元富民的现代农业体系,初步形成了核桃种植、生猪养殖、肉羊养殖、肉鸡养殖、特色种养和小杂粮种植等特色农业产业,培育农业产业“大树”,遍结“致富果”。

从“养老”到“享老”

随着中国经济的持续发展和社会的全面进步,教育、医疗和养老等领域迎来了前所未有的升级。

养老,是民生要计,也是让广大人民群众共享改革发展成果的重要制度安排。近年来,中阳县创新实施“千万养怡”助老项目,由县财政投资1000万元,为老年人提供助餐、助洁、制度保障等养老服务,日均服务老年人3000余人次,探索出了一条城乡养老公共服务高质量发展路径。

中阳县的“千万养怡助老”项目成为全国农村公共服务典型案例(央广网发 中阳县委宣传部供图)

在阳坡塔社区,养老服务细致入微。“我们社区70岁以上老人有90多人,最大的89岁,每人每月能领800到1000元助老金,免费体检是标配,就连每天走够1万步,都能领50元现金奖励!”负责人乔在江领着记者参观了社区老年活动中心,这里不仅是老人的“食堂”,还是他们的“会客厅”。

茶叶蛋、牛奶、豆角焖面……中心的公告栏里,详细列出每天的食谱,“这里一天两顿饭全部免费,荤素搭配营养均衡。”乔在江说。采访时正是老人们的休闲时间,他们三三两两聚在活动中心里,打牌、聊天、喝茶,记者看到一位老人正在使用智能象棋,进行一场激烈的“人机大战”。

中阳正用制度与温情织就一张养老服务网(央广网发 中阳县委宣传部供图)

作为中阳县最先实施老人免费就餐的社区,这里早已成了老人们最爱的“第二个家”。

如今,中阳县的“千万养怡助老”项目已成为全国农村公共服务的典型案例,项目覆盖全县88个村(社区)和36个自然村,通过建设14个社区老年食堂、46个日间照料中心、30个幸福小院以及34个自然村“好邻居助老小院”,为4946名老年和鳏寡孤残特殊人群提供助餐、助洁、助浴、助医等多元化服务,日均服务老年人达3000余人次。

从“养老”到“享老”,中阳正用制度与温情织就一张养老服务网,从日常照料到医疗保障,全方位、多层次的养老服务体系正在这里形成。

坚守红色初心,勇答时代新题,这正是革命老区中阳在共同富裕道路上的实践与担当。

点击下方海报,聆听红色中阳